【2024年3月15日更新】

Webライターとして仕事を進めていく上で、避けて通れないのがクライアントからの修正依頼。執筆内容に自信があったのに、「この文章を直してください」「表現が間違っています」と指摘されると、つい落ち込んでしまいますよね。しかし、Webライターに修正はつきものであり、ベテランライターであっても修正は日常的に発生します。凹む必要はありません。

本記事では、ライター歴5年の私が「ライター初心者のときによく受けた修正」や「今も受ける修正」、修正への対処法について解説します。実体験として、「実際に私が言われてきつかったお言葉」もご紹介します。「経験者のくせにミスばっかだな。私も凹まず頑張ろう」と思っていただけると幸いです。

クラウドソーシングを中心に、5年間ライターとして働いています。ある程度信憑性ある記事かなーと思います。(文章中の誤字脱字は見逃していただけると←)

Contents

【前提】修正があるからといって凹む必要はない~0は難しい~

まず大切なこととして、「修正を受けて凹んでも、気にしすぎる必要はない」という点は、心に留めておくとよいかと思います。修正に対する反省は必要ですが、指摘されること自体はライティングのレレベルアップに必要なことです。凹まなくても大丈夫です。理由を見ていきましょう。

指摘されてもあなたの文章が間違っているわけではないから

文章に絶対の正解はありません。修正されたり編集されたりしたからといって、「あなたの文章がすべて間違い」というわけではないのです。実際に先輩ライターや編集者がよくおっしゃられていました。

実際にクライアントや編集者から言われた言葉や、X(旧Twitter)のつぶやきで目にしたメッセージを、以下でご紹介します。

- A「修正はしました。が、編集する側の着眼点や主観もありますので、文章が間違っているわけではありません」

- B「いつも『これで大丈夫かな』と迷いながらも赤を入れてます」

- C「むしろライター側から意見をもらえた方がお互い今後気持ちよく仕事できます」

私も何度か監修・記事チェックを経験しましたが、完全にこれは間違っている文章は見たことがありません。「メディアの方向性にあっていないトンマナ」「レギュレーションとの違い」など、クライアントの要望に沿っていない文章に対するフィードバックを行っていました。

レギュレーション抜け・誤字脱字0は難しいから

「ミスを0にする努力を全力でした」ことを前提にお話します。

仕事を進める上では、自分の努力で減らせるミスは極力減らしましょう。例えばマニュアルを読んずレギュレーション抜け、簡単な誤字脱字、提出フォーマットの間違いなど、文章力とは関係ない部分の修正は0が望ましいです。

しかし以上を踏まえた上であっても、私個人しては「ミスを完全に0にするのは難しい」と考えています。

- 人間はミスをする生き物だから

- メディアや編集者の意向によって、編集ポイントが変わるから

- 書き急がざる得ない環境や疲労度など、自分ではコントロールしづらい原因があるから

全力で仕事に取り組んだ結果であれば、仮にミスをしても大きく引きずらないことをおすすめします。

とはいえ、ミスを減らす能力や修正なしの執筆を目指すことは大切です。誤字脱字やマニュアル抜けなどが繰り返し続くと、契約を途中で打ち切られることもあります。注意しましょう。

初心者~現在(2023年)までに多かった受けた修正依頼まとめ!

ここからは私が5年間のWebライター活動中で、とくに多かった修正内容についてご紹介します。初心者の頃に指摘されたものから、現在もやってしまうミスを並べました。

マニュアルの指示通りのライティングが出来ていない

ライター初心者の頃に多かったのが、「マニュアル通りのライティングができていない」という文章力以前の問題でした。いわゆるレギュレーション違反ですね。

Webライティングの業務の多くは、クライアントから記事の作成マニュアルが渡され、その指示に従ってライティングを進めていくのが一般的です。しかし案件によっては、結構なボリュームになることが多いです。初心者向け案件(搾取案件を含む)だと、品質を均一化するためなのか、労働搾取するつもりなのか、70ページ近いマニュアルを渡されたこともありました。レギュレーションが多いクライアントだと、文章以外にも次のことを指定されます。

- キーワードの使用回数の設定

- 画像の選定の方法

- 文章納品のやり方

- WordPressの装飾のやり方

- アフィリエイトリンク張り

Webライターを始めた頃は、このマニュアルが理解しきれないままミスをし、そのまま修正依頼につながることが多かったです。しかし契約したからには、一旦グッと堪えて仕事しなければならない。これがWebライターの辛いところです。明らかな搾取案件でも、歯を食いしばって仕事しないといけない時間もあります。

とはいえ、70ページのマニュアルを掲示してきたクライアントに対しては、「いやこんなの覚えられるか!」って思っています。これはぶっちゃけ、よく聞く搾取案件というやつでしたので。

正当な報酬を掲示してくれる優良クライアントほど、文章表現やトンマナ、引用方法など要点だけを抑えたスッキリしたマニュアルを共有してくれます。

ガチガチのレギュレーションは、一度覚えてしまうと後で応用が効くことも多いメリットがあります。

他のクライアントでも、同じレギュを設定していたり、「これくらい知っていて当然でしょ?」とあえて説明しなかったり、などのパターンがあるので(WordPress入稿の方法は仕事で覚えた)。あまりに理不尽なケースを覗き、前向きに取り組むことも大切かもしれません。契約が一段落してから、継続するかご判断ください。

▼こちらもおすすめ

「クラウドワークスの悪質案件とは?具体例や怪しいクライアントの見分け方を解説|アヒルクエスト」

記事のペルソナ・ターゲットに文章のトンマナ等が合っていない

「記事のターゲットや設定ペルソナと、文章表現が噛み合っていないです」と指摘されることがあります。メディアを読みにくる人に合わない文章表現だと、内容が良くても離脱される可能性が上がります。メディアの方向性と文章表現が噛み合わない例は次のとおりです。

- 「基礎を優しく解説」という目的の記事に専門用語を入れる

- 「若者向けの恋愛系メディア」なのに論理的かつビジネス的な文章を書く

- 客観的な解説がほしいのに、ライターの思想や感想を入れる

私の場合だと、「あひるさんは文章堅いですよね」とよく言われます。何度も同じことを言われないように注意しましょう。執筆前には、次のことをしっかり確認しておくのが大切です。

- 設定トンマナ(ですます、である調など)

- メディアのターゲット(専門的な内容を解説するか・基本をわかりやすく解説するかなどの方向性、記事内容に対する想定読者のレベル、年齢層、性別など)

- 執筆記事の目的(SEO上位表示、CV(商品購入や資料請求など)動線の最適化、メディアの認知度アップ、他記事への誘導など)

- 掲載メディアの他の記事のトンマナや表現内容

メディアの方向性が掴めないときは、同じメディアの他記事を参考にしながら執筆することをおすすめします。

主観表現が多い・文章がねじれている

Webライターを始めた頃は、「主観表現」や「文章のねじれ」について修正指示を受け、よく悩みました。具体的には以下のとおりです。

- 「私は~だと思います」や「個人的な意見としては~」など自分の考えを反映した文章

- 「この車を動かすには、カギがあります」など、主語と述語が噛み合っていない主語と述語のねじれ(この場合は「この車を動かすには、カギが必要です」や「この車を動かすために必要なカギがあります」など)

これらは「客観的な文章」かつ「読みやすさ」が求められるWebライティングにおいては、好ましい表現ではありません。

ライターを始めたての頃は、「ねじれてても意味わかる文章やん!」と本気で考えていました。しかし勉強や経験を積み重ねていくと、自分の能力の低さに気づいて非常に恥ずかしい思いをした記憶があります。

ねじれが発生する原因は次のとおりです。

- 文章が長文すぎる

- 専門用語や漢字が多い文章を書いている

- 主語を省略している

- 受動態(~する)と能動態(~される)

そしてねじれを減らすには、次のことを意識しましょう。

- 1文を短くする(1文1義を意識する)

- 主語と述語を抜き出して意味が噛み合っているかを見る

- 主語を明確にする

今でも、執筆中に文章がねじれにねじれることは珍しくありません。重要なのは校正時や提出前にねじれに気付けるかどうかです。修正なしを目指すには、納品前に修正箇所の存在に気づけるかどうかが、非常に大切になります。

「以上・以下」「超・未満」の表記ミス

物事や数値の基準を示す際、「以上・以下」と表記するか「超・未満」と表記するかで、意味がまったく変わってきます。100という数字で例をみていきましょう(前後は1と1,000まで)。

- 100以上⇒100を含むので100~1,000を表す

- 100以下⇒100を含むので1~100を表す

- 100超⇒100を含まないので101~1,000を表す

- 100未満⇒100を含まないので1~99を表す

以上以下・超未満の表現は、クレジットカードの還元率や税金系(累進課税制度などの税率計算)の記事によく出てきます。ここを間違えると、最終的に算出する数字や審査条件などの重大な部分の間違いにつながります。後で大幅な修正が発生しないよう、注意して確認しましょう。

ちなみに、1,000以上の表記はどのクライアントも「,」(カンマ)を付けるのが基本です。

- ✕1000⇒◯1,000

- ✕1000000⇒◯1,000,000

- ✕1000000000⇒◯1,000,000,000

桁数3つごとに1つというイメージで大丈夫です。単位は「千」「百万」「十億」~……ですね。

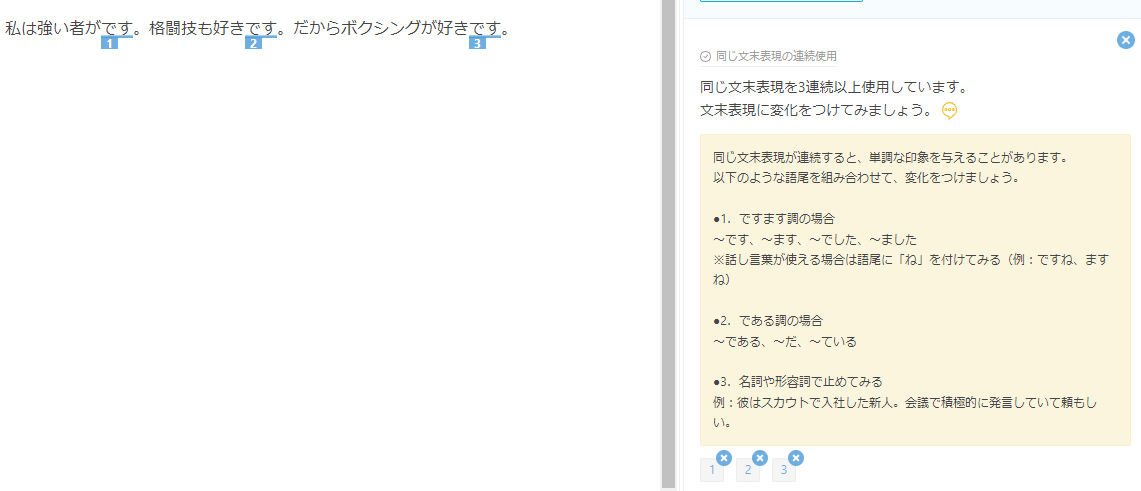

同じ文末表現が連続する

同じ文末表現は、3連続続くのは原則として修正対象です。「私は強い者がです。格闘技も好きです。だからボクシングが好きです。」のように、同じ語尾が3文で連続してしまうことですね。メディアによっては2連続すらも禁止されているケースがあります。

主語や述語の表現を替える、文章を入れ替えるなどを行い、3連続にならないよう注意しましょう。

Webライターでよくある修正を減らすための5つのコツ

ここからは、クライアントからの修正をできるだけ減らすための、私が気をつけているコツをご紹介します。あくまで私的な意見なので、参考にする程度がよいでしょう。

1.【前提】クライアント目線の立場で考える

修正依頼を減らすために大切なのは、まず「クライアントの立場」で物事を考えることです。私たちWebライターの仕事の多くは、「クライアントが書いてほしい文章を書くこと」にあります。ただ情報をまとめるだけがSEOライティングではありません。読者から文章を読んでもらう目的や、ライティングによってクライアントが達成したい目標などがあるはずです。

クライアントが望む文章の例は次の通りです。

- 自社の基準に沿った文章が欲しい

- 集客のため、読者が読みやすく理解しやすい文章が欲しい(SEOに強い文章)

- 手直しや指摘が発生しない文章を納品してもらえたら、他の仕事に割く時間を捻出できる

- 読者の心を揺さぶり、リード(メールアドレスなど)や顧客獲得につなげる文章がほしい

クライアントの立場で考えれば、「なぜこのレギュレーションにしているのか」「修正の手間がかからないライターは重宝されるのでは」と、修正がない文章の価値がなんとなくでも見えてきます。発注目線で考えながら執筆し、編集者・校正者の手間を減らす仕事を目指せば、継続案件につながるはずです。

もしメディアの目的がわからなければ、直接質問して確認するのがよいでしょう。

- 検索結果で上位表示させる集客目的なのか(SEOだと大体これだった)

- リスティング広告やランディングページなど、SEOに関係ないコピーライティングなのか

- 記事の最終目的は「集客なのか」「そのページで商品・サービスの成約までつなげたいのか」

むしろクライアントによっては、「事前に質問や連絡くれたほうが安心して仕事を任せられる」とおっしゃる人も多かったです。レギュレーションや掲載メディアの他記事を読んだ上で(重要)、やり取りや質問することおすすめします。

2.レギュレーション・依頼メッセージ・構成書を読みながら作業する

「マニュアルを読んだ気になってしまい、肝心の内容を理解していなかった」ということは往々にしてあります。

そのため執筆の際は、他のタブやウィンドウでレギュレーション・依頼メッセージ・構成書を開き、確認しながらの作業がおすすめです。レギュレーションやペルソナ指定、構成、記事の着地点を完全覚えた気になるのは危ない、というのはこの5年間で痛感しました。ペルソナや記事の目的をチェックし忘れてズレた記事を執筆してしまい、1から書き直したこともありました。

また後から問題点を指摘されて「一度も聞いたことがない」と思っていたら、「他のメッセージや構成書に注意書きとして書いてあった」となったことも結構あります。ダメライターの典型ですね。

3.主語と述語を近づける・長文にしない

先述した文章のねじれに関する修正方法を、もう少し深掘りしましょう。原則として、「私が・〇〇は」といった主語と、「~します」といいった述語の部分は、近づけたほうが文章がねじれにくくなります。

実際の例を見ていきましょう。

- 【ねじれ】私がパイロットを目指した理由は、テレビで見たような飛行機を操縦したいです。

- 【修正】テレビで見たような飛行機を操縦したかったので、私はパイロットを目指しています。

また文章のねじれは、1文が長くなればなるほど起こりやすいです。文章が長くなりそうであれば、「2文以上に分解」してみてください。1文1義(1文には1つの説明しか入れないこと)を守るように整えると、格段に読みやすくなります。

- 【ねじれ】おばあさんは川に洗濯に行っていると、川の向こうから桃が流れていて持って帰ると、桃から生まれた桃太郎です。

- 【修正】おばあさんは川に洗濯に行っていました。|すると、川の向こうから桃が流れてきました。|持って帰った桃から生まれたのが、桃太郎です。

文章のねじれは、自分で気づくのが難しいことも珍しくありません。ねじれない文章執筆やねじれへの気づきを増やすには、「この文章の主語と述語は何か」を書いている最中に意識しておき、主語述語を中心に文章を構成するとよいでしょう。

4.語尾のバリエーションを増やす

語尾の重複の対処法としては、語尾のバリエーションを増やすのが効果的です。語尾のバリエーションの例は次のどおりです。

- 体言止め

- 形容詞終わり(形容詞+です終わりは微妙)

- 呼びかけ(~ではないでしょうか)

- 問いかけ(どう思われますか)

- 否定(~ではありません、二重否定は避ける)

- ~しょう

- ~ください

ただしクライアントによってはNG表現があるので、語尾の使用が問題ないかどうかレギュレーションなどで確認しておきましょう。とくに体言止めは、禁止されているメディアがそこそこ多いです。

また主語の入れ替えや、名詞⇔動詞の変換などを行うと、語尾が良い感じに変化することがあります。

<例1>

- 最近、クラウドソーシングのライターの数が増えてい「ます」。

- ⇒最近、増加傾向にあるデータは、クラウドソーシングのライター数を表すもの「です」。

<例2>

- クラウドソーシングのライターの数が増えてい「ます」。

- クラウドソーシングのライターの数は右肩上がり「です」。

とはいえ語尾の変更は、前後の文章の組み立てからいじらなにと解消しないケースも少なくありません。表現や語彙を増やすことも、語尾の重複を防ぐ方法につながると思われます。

ここまで、さまざまな文章表現や文章校正について話しましたが、文章テクニックや校正についてはWebライティングの書籍で体系的に確認できます。1冊持っておくと、自分で文章を校正するときに非常に役に立つのでおすすめです。文章の修正やチェック方法を学ぶなら、『新しい文章力の教室』と『世界一やさしい Webライティングの教科書 1年生』の2冊がよいと思います。

5.目視と音読+校正ツールを使って重複表現・誤字脱字を確認する

前提として、誤字脱字を完璧に掘り起こす方法ならびツールは存在しません。地道に目視・音読確認するのが基本です。書籍だと、「新しい文章力の教室」や「20歳の自分に受けさせたい文章講義」でも同じ内容が語られています。

目視や音読確認コツは、文字フォントや大きさを変える、印刷して紙で読んだり見たりするなど、チェック方法に変化を付けることです。不思議と間違いが目に付きます。

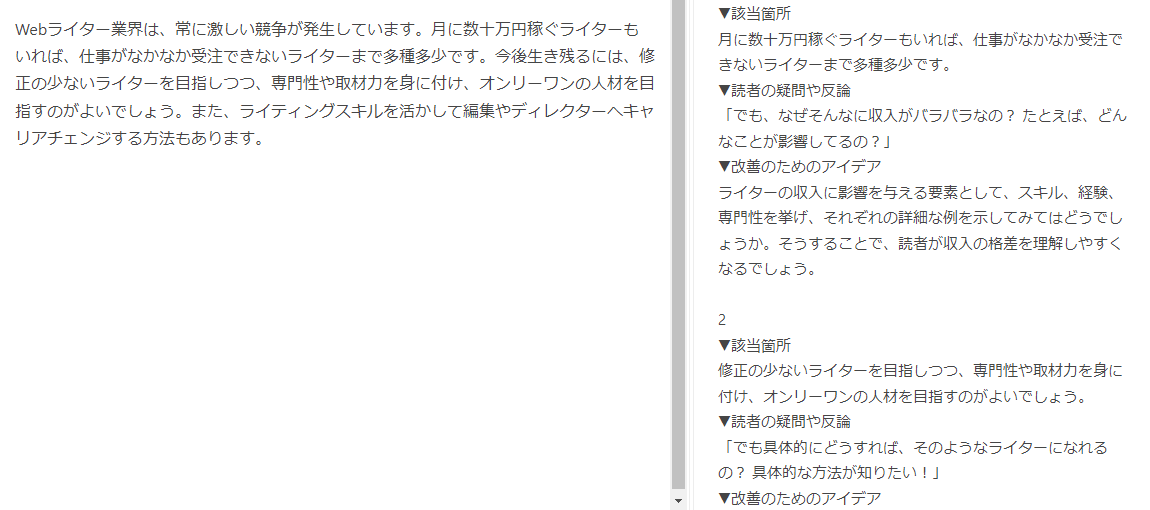

より効率的かつ正確なチェックをしたいときには、「校正ツール」を導入するとよいでしょう。私の場合は、有料ツールの文賢⇒Wordの構成機能⇒無料ツールennoの三段構えでチェックしています。

それぞれのツールでチェックできる箇所が違うので、自分では気づけなかった誤字脱字や表現間違いを発見しやすくなります。例えば有料ツールの文賢なら、3連続の文末表現や100文字以上句読点なし、二重否定表現などをチェック可能です。

連続文末表現を拾ってくれるのは嬉しい

ただ文賢だけでは「助詞の間違い」や「自身⇒自信のような表記間違い」について、拾うものと拾わないものがあるります。文賢で拾えない部分は、Wordの校閲機能と無料ツールennoで補うイメージです。

Word2016なら文章貼り付けて校閲⇒エディター

文賢はもう4年以上付き合いのある相棒となりました。購入した頃よりもいろいろアップデートされ、2023年現在ではAIによるアシスト機能も追加されています。AIアシスト機能の例は次の通りです。

画像の右側が、AIが掲示した改善策です。修正のヒントを得られる可能性があるので、興味があればぜひ活用してみてください。

▼こちらもおすすめ!

【2023年版】私が修正依頼で言われてとくにキツかったお言葉

最後に私が実際受けた修正依頼の中で、キツかったお言葉を発表します。ちょっと文言変えてますが、おおよそはこのような感じです。

この文章必要ありますか? なぜ入れたのですか?

グハぁぁ!!

余計な例え話を入れたときに指摘されたものです。指摘を受けてから読んでみると「確かになくても通じるよな」という内容でした。例え話はオリジナリティの向上やコピペ回避に有効です。が、余計な言い回しだと容赦なく指摘されます。

使いこなしてぇよぉ……くそぉぉぉ……。

初心者ライターがやるミスです。気を引き締めて記事のチェックをお願いいたします

マジでミスったやつ。補償⇒保証みたいに、記事内で表記ゆれを頻出させたパターンですね。締め切りが迫っており、焦っていたことも原因の1つでした。締切には余裕を持ちましょう。

内部リンクはこちらでやるので(勝手に)設置しないでください

同じメディアの類似記事引っ張ってきて、つながるかなーと思うところに内部リンク用URLを張って提出することがあります。喜ばれることも多いのですが、これは「レギュレーションにないことはしないでください」と怒られたパターンです。

とはいえ指摘されてから削ればよいだけなので、これは継続するつもりです。もちろん、メディアの特徴を見ながらですが。

BtoB向けの記事なので、もう少し高尚な文章に書き換えてください

読みやすいや中学生でもわかる文章にしてください、とは言われますが、執筆メディアによっては平易過ぎる表現なNGになります。こちらの修正を受けたときは企業から企業、もしくは企業の担当者向けの記事でした。そのため、ビジネス文書に近い表現が必要だったのです。

「Webライティングだから、誰でも簡単に読めるような文章が必要」が絶対の正解でないところが奥深いです。BtoBなのかBtoCなのかで求められる文章表現が変わるという点は、事前に押さえておくと便利かもですね。

〇〇が間違っています。修正してください

なんだかんだで、普通に間違えて修正が発生してしまったときがグサッときますね。

キツイ指摘や大幅な修正はいつでも精神がやられます。「ミスしてしまった自分に対して失望する」というのも合わせて。

しかし、これまで良いクライアントと出会い、その度に指導をいただいたおかげで文章力・文法力・情報精査の能力などが向上しました。指摘してくれる相手がいるというのは、嬉しいことなのだと思います(もちろん正統な報酬や信頼関係があってこそのお話です)

今後も修正の少ない文章を目指していきます

以上がライター生活の間に、よく指摘された修正依頼および修正に対する対処法です。

間違いに気づける能力は、ライティングスキルの成長とも言えます。これまでの厳しい添削があったからこそ、私は今もライターとして活動できています。品質高い記事を目指すなら、Wordの校閲機能や無料の文字校正ツールの活用もよいでしょう。

これからもクライアントからの修正には凹みすぎず、次のステップに進むチャンスと捉えてはいかがでしょうか。

文章の校正や見直しなら、校正ツール文賢の利用がおすすめです。無料であれば、Wordの校正機能やennoなどを利用してみてください。