Webライターとして働いていると、仕事の進め方やクライアントの指示に疑問を持つ場面は少なくありません。駆け出しの頃は「黙って従う」「向こうが勝手に気づいてくれるだろう」と思っていました。が、今はわからないことや不明点はガンガン聞くスタイルに変えています。そのほうが、記事の品質や連絡関係が良い方向に転ぶことが多かったためです。

今回は、私の経験談からくる「クライアントとのやり取りの考え方」を、自戒を込めて記事にします。また、営業先となるクライアントの特徴も種類ごとにまとめました。参考になるかはわかりませんが、ぜひお読みください。

Contents

Webライターはクライアントとトコトンやり取りするのがおすすめ

Webライターにとって、クライアントとのやり取りは緊張の瞬間です。なるべく波風立てずに過ごしたいのは私も同じです。しかし、だからといって一方的な解釈で納得したまま進めたり、言いたいことを言えずにそのままにしたりすると、仕事上でトラブルにつながるリスクがあります。

同じ人間同士です。ビジネスやその他思惑のすれ違いで意見が合わないのは、ある種仕方がないことです。大切なのは、お互いに疑問点や不満点を抱えたまま仕事を進めないことだと思います。ここでは、「Webライターは勇気を出して、クライアントとはトコトンやり取りするべき」という理由を解説します。

確認を後回しにすると面倒くさくなることが多い

お互いが勘違いしたまま作業を進めると、後に修正すべき点がどんどん増えて非常に面倒くさくなります。ほんのちょっとした違和感や数分あれば修正できた点が、その後の何時間もの修正に発展するケースも少なくありません。

そのため、仕事上の疑問点はそのままにせず、わからない点はクライアントへすぐに質問することをおすすめします。質問するときは少ないやり取りで終わるように要点をまとめておき、相手の負担を減らすようにしましょう。

例えばこれまでの経験の中には、「細かいレギュレーションがあり、気づかずに後で修正した」というパターンがありました。具体例は次のとおりです。

- マニュアルが古く、最新のものと差異があった

- 体言止めが禁止だった

- 記事構成のテンプレがあった

- 画像入れやサイズの指定があった

- ディレクターごとで指示が違っていた

連携不足による修正が発生したときは、「あのときめんどくさがらず聞いておけば……!」と何度も後悔します。

とはいえ、基本的にSEOライティングやリサーチの基礎さえ押さえておけば、細かいレギュレーションのズレによる修正はそこまで発生しないはずです。以下の基本を押さえておけば、どのクライアントでもある程度通用します。

- 基本的にはPREP(プレップ)法を用い、結論・理由・具体例・結論の順で文章を組み立てる

- 誤字脱字や文章ねじれ、てにをはなどの基本的な間違いを減らす

- 国・公的機関・専門家のページなど一次情報・確度の高い情報ソースを参考にし、参考元サイトをクライアントへ伝えておく

やり取りして離れるならそれまでで良い

クライアントとの相性もあるので、がっつりやり取りした結果として「離れたらそれはそれで」というスタンスのほうが精神的に楽だと思います。これはお互い気持ちよく仕事するため大事な考え方ではないでしょうか。

しかし駆け出しWebライターの場合だと、「このクライアントがいなくなったら次の仕事が取れるか不安」「評価を下げられるかも」という気持ちもわかります。とくにクラウドソーシングサイトだと評価が数値に出る分、不安は大きいのではないでしょうか。

もし低評価にされた場合は、プロフィール欄で「〇〇の件で低評価がありますが、こちらは問題なく業務を遂行しました」と注釈するとよいかもです。またクラウドソーシングで仕事を応募するときに、応募文で補足する方法も考えられます(そこまでする必要はないと思いますが)。

▼悪質案件・怪しいクライアントの例や対処法はこちらから

「クラウドワークスの悪質案件とは?具体例や怪しいクライアントの見分け方を解説」

クライアントとの円滑なやり取りが新しい仕事につながることも

クライアントとのやり取りを円滑に進めることで、これまでになかった新しい仕事につながる可能性があります。

例えば私の場合だと、「あひるさんはしっかりとコミュニケーションができて仕事がやりやすいから、多めに案件を回します」「仕事に対して熱心に取り組んでくださるので、よりコアな仕事もおまかせしたいです」といったお言葉をいただく機会が何度もありました。

また、クライアントと本気でコミュニケーションを重ねることで、クライアントワークにおけるやり取りの経験値が溜まるというメリットがあります。成功・失敗の経験を問わず、新しいクライアントとのコミュニケーション時に活かせれば、営業が成功して新しい仕事を得られる可能性も上がるでしょう。

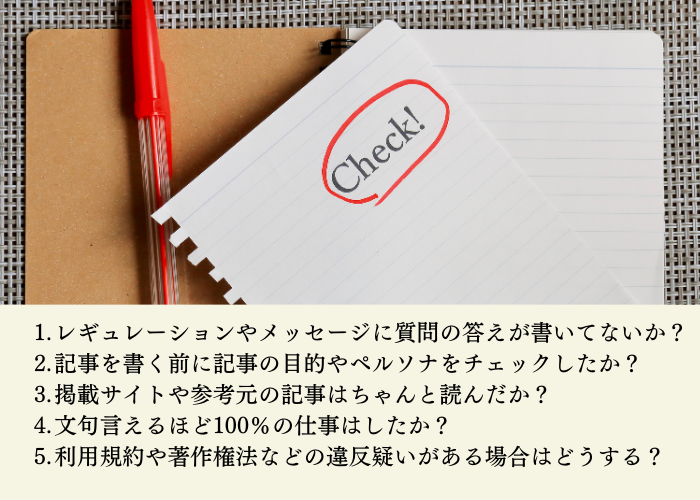

クライアントと話し合う前のWebライターのチェックポイント5つ

クライアントと話し合いをしたいと思ったときは、一回深呼吸して立ち止まり、自分が以下の項目を確認しているかチェックしてみましょう。

- レギュレーションやメッセージに質問の答えが書いてないか?

- 記事を書く前に記事の目的やペルソナをチェックしたか?

- 掲載サイトや参考元の記事はちゃんと読んだか?

- 文句言えるほど100%の仕事はしたか?

- 利用規約・著作権法などの違反疑いがある場合はどうする?

以下では、クライアントとのやり取りの前に確認しておきたいポイントを見ていきましょう。

レギュレーションやメッセージに質問の答えが書いてないか?

私の経験談ですが、仕事上の疑問の答えは大体過去のメッセージやレギュレーションに書いてあります。こちらが見逃している可能性はそこそこに高いと思っています。以前記事チェックのしごとを担当していたときも、ライター側のレギュレーション漏れは多かったです。

「前にメッセージに書いた」「他の記事をざっとでいいから目を通してほしい」という気持ちに、何度もなった記憶があります。X(旧Twitter)の現役ライター・ディレクターは、「担当ライターがレギュレーションやメッセージを読まない」と愚痴をこぼすのを何度も見ました。そのため、仕事の疑問が出てきたときは落ち着いて過去メッセージやレギュレーションを確認してみてください。

当然ながら、過去のメッセージやレギュレーションに答えが書いていないケースもあります。そのようなときは、わからない旨を素直にクライアントへ伝えましょう。質問したからと言って、それだけでクライアントが怒ることはありません。大体は普通に教えてくれます。

書く前に記事の目的やペルソナをチェックしたか?

記事の執筆に取り掛かる前に、各記事の目的・ゴール(SEOか、他記事への誘導か、CVの獲得かなど)やペルソナ(年齢層、ニーズ、性別、検索ワードなど)がクライアントから共有されているかを確認しましょう。ここが曖昧なまま記事を書き上げても、クライアントから「依頼の意図と違う」と大幅な修正を食らう可能性が高いです。

とくに構成案から担当する仕事のときは、記事の目的とペルソナがズレたままだと、クライアントの意図とまったく違う記事ができあがる危険があります。大幅な修正が発生するのは、こちら側にとってもクライアント側にとっても大きな不利益です。

こうなる前に素直に質問して根掘り葉掘り聞くほうが、向こうの負担もトータルで考えると軽くなるはずです。私の経験の中だと、「あひるさんみたいに意見をくれる人は嬉しい」とのお言葉をくれるクライアントも少なくありませんでした。むしろ質問しただけで高圧的な態度取られたら、さっさと見切りつけた方がいいかもしれません。

経験上、Webライターとしてクラウドソーシングで請け負う仕事の多くは、SEO目的の記事でした。

掲載サイトや参考元の記事はちゃんと読んだか?

トンマナや細かいレギュレーションがわからない場合、掲載予定のサイトや参考元の文章・装飾を丸パクリすれば大筋は合わせられます。質問する前に、掲載サイトの記事や参考元の記事は穴が開くほど読んでおきましょう。サイトの文体やトンマナ、構成の流れが掴めます。

私の場合は、テストライティングがあるときだと参考元の記事を模写することがあります。時間ないときは導入文と見出し1つ分だけでも。レギュレーション読み込んだあとに模写すると、レギュレーションが頭に入ってテスト記事が書きやすくなるので。

もし参考記事の掲示がなかった場合は、一度クライアントに問い合わせしてみてください。それでもダメな場合は、諦めてマニュアル読み込みですね。

文句言えるほど100%の仕事はしたか?

依頼内容に文句を言うにもかかわらず、求められた仕事や連絡の基本を守っていないケースは論外です。

- 指示に従わない

- 記事の品質が悪い

- レスポンスが遅い

逆に相手側が上記の当てはまった場合、継続するかどうかの判断の材料になります。

【補足】利用規約や著作権法などの違反疑いがある場合

クライアント側がクラウドソーシングの利用規約違反や著作権法違反している場合は、ガンガン突っ込みましょう。100%こちらに否はなく、むしろ相手のトラブルに巻き込まれる可能性があります。

もし自信がないときは自分で利用規約を調べる、もしくはX(旧Twitter)などのSNSで同業者に相談することをおすすめします。ただし質問する際は「時間を取っていただく」という意識を忘れず、謙虚な気持ちでコミュニケーションを忘れないようにしましょう

▼クラウドワークスの利用規約について

「【2023年版】クラウドワークスの直接契約(直接取引)は違反で禁止!わかり辛い規約をチェックしよう」

Webライターのクライアントの種類は?営業先ごとの特徴を大まかに解説

ところで、Webライターのクライアントとなる法人・個人にはどのような種類があるかご存知でしょうか? クライアントは種類ごとに案件の特徴・営業時の注意ポイントが異なります。

Webライターの営業先となるクライアントには、次の種類が存在します。

- オウンドメディアを運営する企業

- コンテンツ制作・Web制作会社

- 編集プロダクション

- 個人アフィリエイター・ブロガー

- 地域でまだまだWebを活用していない潜在顧客

営業先ごとの特徴を掴めば、やり取りするときにもそれらに応じたコミュケーションが取りやすくなるはずです。以下では、営業先それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

オウンドメディアを運営する企業

オウンドメディアとは、企業が自分で保有して運営するメディアのことです。Web系のオウンドメディアだと、コーポレートサイト(企業サイト)、メールマガジン、SNSの公式アカウント、企業ブログ、ECサイト、SEO集客用のサイトなどが該当します。

Webライターは、オウンドメディアを運営する企業をクライアントとして仕事を行うケースがあります。企業から直接依頼されると、仲介者がいない分だけ報酬の上限が高いのが魅力です。また、間に外部ディレクターなどが挟まらないことから、企業と直接やり取りしやすいのもメリットとなります。企業専属ライターとなれば、待遇面の向上や上流工程での仕事も期待できるでしょう。

ただし企業の担当者がWebライターの報酬相場や振る仕事量の塩梅に疎いと、1から交渉をスタートし説得しなければなりません。また、一度契約が切れると継続案件が途絶えるデメリットがあります。営業先として考える場合は、オウンドメディアのライター募集ページや問い合わせページに連絡してみる方法が考えられます。

コンテンツ制作・Web制作会社

コンテンツ制作・Web制作会社は、企業などからサイト制作やSEO対策、マーケティング関係の依頼をこなして利益を上げる会社です。SEO関係やWebメディアの記事を主に行う会社の場合は、外部のライターへ記事作成を外注するケースがあります。こちらも、Webライターの営業先の1つになります。

コンテンツ制作・Web制作会社をクライアントにするメリットは、営業活動を任せられる点です。運営が良好なコンテンツ制作・Web制作会社なら仕事をガンガン受注してくるので、Webライターへ回ってくる仕事も多くなります。また良好な関係を築ければ、得意分野の執筆を回してくれたり新規ジャンルを任せてくれたりなども期待できるでしょう。

ただし、企業とWebライターの間でさまざまなディレクションや仲介を行うことから、回せる予算がギリギリでWebライター側の報酬がなかなか上がらない可能性があります。また、企業とディレクターのコミュニケーション不足が原因で、理不尽な修正が続くトラブルなども考えられます。

編集プロダクション

編集プロダクションとは、出版社・広告代理店・Webのオウンドメディアを運営する企業などから依頼を受け、企画や編集全般、外部ライターへの指示・統括を行い、コンテンツの制作を行う企業です。コンテンツ制作・Web制作会社よりも、原稿執筆や取材、編集など出版関係寄りの仕事を行います。Webライターの場合は、Web編集に特化した編集プロダクションに所属して仕事を請け負うケースが多いです。

営業先としてのメリット・デメリットは、コンテンツ制作・Web制作会社とおおよそ同じです。取材や編集関係の仕事を任されることもあるので、よりライティング・編集に特化した仕事を求めるときは編集プロダクションに営業をかけるのがよいでしょう。

個人アフィリエイター・ブロガー

会社の業務の一環ではなく、個人的にメディアやブログを運営している個人も、Webライターのクライアントになる可能性があります。クライアントの中でもやり取りが密になるのが大きな特徴で、仕事内容や報酬は、依頼主との関係性や仕事の成果が大きく左右するでしょう。個人の場合だと、クラウドソーシングサイトやSEOで募集をかけているケースをよく見ます。営業先として考えているなら、クラウドソーシングサイトやSNSで探してみると良いでしょう。ただし、搾取案件などには注意が必要です。

地域でまだWebを活用していない潜在顧客

Webライターの営業先となるのは、すでにWebを活用している法人・個人だけではありません。

「将来的にWebメディアを展開したいけどノウハウがない」「企業ブログを作りたいけどやる暇がないし時間がない」といった、Webマーケティングとは無縁の地域の中小企業や個人商店も、ケースによってはWebライターの営業先になります。Webライター側からクライアント側へ営業をかけ、一緒に1からオウンドメディアを作り上げていくイメージです。

Webライティングスキル以外にもWeb制作全般のスキルや、協力してくれる他ライターの存在が欠かせませんが、成功すれば新しいクライアントの開拓につながるでしょう。「そんなクライアントどこで出会うの?」という話ですが、例えば地元の商工会議所や商工会を訪ねてみるのがよいです。Webライターだからこそ、オフラインで仕事を探すのも1つの手になります。

クライアントとのやり取りは精神にくるけど頑張りましょう

クライアントとのやり取りは、正直精神をかなりもってかれます。コミュ障の私はやりたくないです。ホントやりたくないです。ただ、お互いによりよい取引にするためには、必要な作業だとも思っています。しんどいですが、お互い頑張りましょう。平和に生きてぇなぁ…。

▼あなたにおすすめ▼

「WebライターとFP資格の相性|元現場作業員が金融分野の記事を任されてるのは本当?」

「工場勤務からWebライターになれる?実績作りのポイントと副業で始めるメリットを解説」

「【現役だから言える】Webライターの仕事は甘くない!具体的な理由と活躍のための11の方法」