Webライターとして働いていると、日本語文法の使い方や「が」と「は」の違いなどが曖昧になり、自分が本当に日本語を操れているのか心配になることも多々あります。Web系の物書きが使う本と言えばWebライティングの書籍や記者ハンドブックなどが一般的ですが、根本的な日本語文法を学んでみようと『日本人のための日本語文法入門(著 原沢伊都夫)』を読んだことがあります。

その名の通り日本語文法の本なのですが、学校で習う「学校文法」とはまた違って、外国の方に日本語を教えるときに使う「日本語文法の理論」が書いてあります。

私はいつのまにこんな複雑で、そして日本人らしい言葉を使っていたんだなーと、日本語に対する違った見方を手に入れることができました。面白かったので、感想として共有します。

Contents

著者の原沢伊都夫氏について

著者は原沢伊都夫(はらさわいつお)氏。「どのような方なんだろう?」とプロフィールを見ると、まさに言葉のスペシャリストと言うべき経歴の持ち主でした。

- 明治大学文学部文学科(英米文学専攻)入学

- サウスキャロライナ大学(アメリカ)に語学留学

- ニューサウスウエールズ大学(オーストラリア)に語学留学

- オーストラリア国立大学・グラジュエイト・ディプロマ(応用言語学)修了、同大学院修士課程(日本語応用言語学)修了

- オーストラリア国立大学修士課程(日本語応用言語学)修了、文学修士の学位取得

- 「現在、静岡大学国際交流センター教授(日本語学専攻)

- 富士フェニックス短期大学英語英米文学科講師

- 静岡大学留学生センター教授、その後国際交流センター教授、国際連携推進機構教授を歴任

- 静岡大学名誉教授

- フリーの立場で日本語教育活動に従事

日本語検定の本の出版や、日本語についての論文発表なども行っており、日本人の中でもトップクラスに自国語を理解しているのではないでしょうか。

日本人のための日本語文法入門のページ数は200弱ほどですが、内容はページ数以上のボリュームがあります。しかし、著者が図などを用いて視覚的に理解しやすくなっており、当時の私でも読み進めることができました。

でも内容自体はムズイ。中学で英文法の勉強のイメージに近いかもしれません。

実際、英語の考え方も引用でバンバン出てくるので、あらかじめ復習しておくと読みやすくなると思います。

あくまで日本語を「全世界にある言語の内のひとつ」と捉えているのですね。

日本語への新しい価値観が生まれた

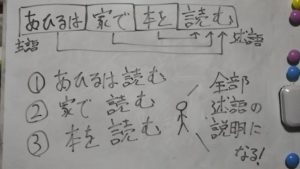

日本語文の中心となるものは述語です。述語にいくつかの成分がついて、日本語文は構成されています。

「日本人のための日本語文法入門」(P12)より引用。

他の方の日本人のための日本語文法入門の書評レビューを見ても、ほとんど関心を集めているのは、日本語は「主題と解説である」の部分や、「述語が重要であり、主語はあくまで文の1成分」の部分です。

日本語関係で一般的な認識である「主語が大切」をバッサリ切ってきます。しかしそのあたりも、本書を読めばスッキリ理解できます。

「主語も述語を説明するもの」だと頭に入れておくと、文章の添削・記事校正をするときに役に立つかもしれません。

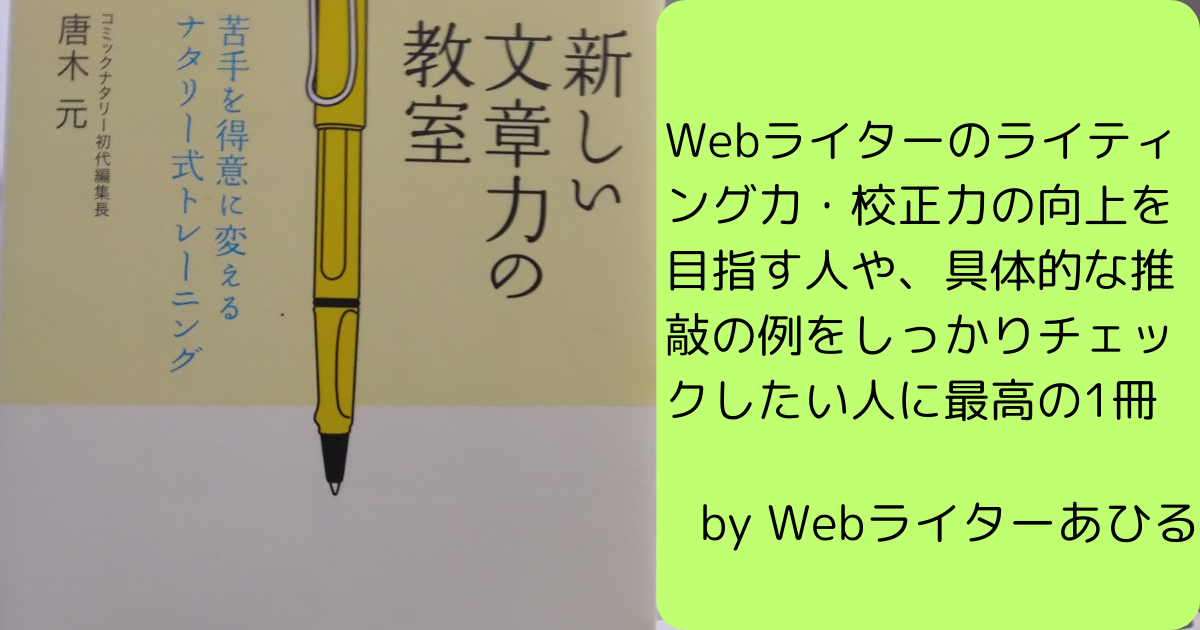

Webライティンjグ書籍「新しい文章力の教室(著 唐木元)」の中でも、「複雑になった文を簡単にするには後ろから、つまり述語から分解していくのが鉄則」と解説していたのですが、これも「述語が日本語の中心」という発想があったからかもしれません。

ちなみに、「走る」「食べる」などの動作を表す動詞、「美しい」「高い」など人や物の見た目や状態を表すのが形容詞、「本」「ブログ」「ライター」など一般名称を表すのが名詞などが、述語を構成しています。後は形容動詞や助動詞です。

ド忘れしている方や、昔の私のように「なにそれ?」状態の方もいるかもしれないので、一旦復習しておきます。

主語と述語ではなく「主題を解説」として考える

主題というのは、その文のなかで話者が特に話題の中心として聞き手に伝えたいものです。(P38)

今回一番印象に残ったのが、引用した主題という考え方です。簡単に言えば、「が」と「は」を使い分けるだけで、その文の主役を決められるということになります。

始めは「?」と思いましたが、とりあえず読み進めることに。

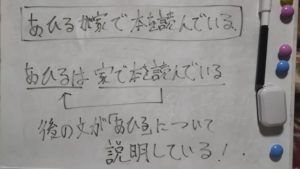

たとえば、「あひるが家で本を読んでいる」だと、客観的事実を述べているだけです。

しかし、この文の「が」の部分を「は」に変えるどうなるでしょうか。

「あひるは家で本を読んでいる」。この場合だと、「あひるは~」以下の文字がすべて、あひるのことを解説する文章になる、という考え方となります。

読んでも「?」だったのですが、その後のページの解説どおり、他のパーツを「は」やそれに準ずる助詞に変えて前に出してみると、わかりやすく理解できました。以下では、読点を付けてみてみます。

- 家では、あひるが本を読んでいる

- 本は、あひるに家で読まれている

なんとなく「は」以下の文章が、前に出した「家」や「本」を説明している文章に見えてくると思います。

「は」より前に出された言葉が文のテーマ、つまり「主題」として掲示され、残りがすべて解説になる。

これが主語と述語ではなく、主題と解説という考え方なのですね。私は理解した瞬間、「日本語おもしれぇ!」と感動しました。たった一文字変えるだけで、こんなにも文全体の印象が変わるものなのかと。

複文の章はライターやブロガーにおすすめ

私達のコミュニケーションは単文だけでも十分に通じますが、より複雑な内容を伝えるためには、複数の文を組み合わせた高度な文を作る必要があります。この複数からなる文のことを複文と呼んでいます。(P174)

「〇〇は△△だ」は単文、「〇〇が△△なので、□□は☆☆だ」は複文です。

この「単文」や「複文」というのは、市販の文章本ではあまり説明がないのですが、日本人のための日本語文法入門ではしっかりと解説してくれています。

とくに「連体修飾節」「名詞節」「副詞節」「引用節」、このあたりの解説を読むと、複雑な文を読み解くときの力になると思いますよ。

これらの発想を頭に入れておくだけで、「自分はこの文でなにを説明したいのか」「この単文は、後ろの単文を解説しているのか否か」など、自分が書いた文章を整理するときに役立ちます

文章を書きはじめた当時は、「単文」と「複文」を改めて見直すことで、文章を見る目というか文字列世界の見方が変わりました。

意識せずとも使いこなせる方は多いですが、もし文章が思い通りに書けないという場合は、一度日本人のための日本語文法入門を手に取り、日本語そのものを復習するのも良いかと思います。

他にも独特の日本語解説が載っている

本書では受動態などを表す「ボイス」、動詞の表現を変える「アスペクト」、過去形や未来形について語る「アスペクト」など、聞き覚えの少ない表現や新しい発見がいくつもあります。

このあたりが本書のメインなのですが、これらはまた別の機会に感想を書けたらなーと思っています。気になるという方は、ぜひ日本人のための日本語文法入門を読んでみてください。

もう少し「文法」そのものに目を向けても面白いのかも

おそらくですが、文法を完全に理解しても「ブログの文章が面白く書けるようになった!」「WEBライター仕事で修正依頼が少なくなった!」など、読まれる文章に効果があるかと言われれば微妙です。

実際Web媒体で読まれる文章というのは、読み手が「知りたい!」と思っている文字列、共感や反感を呼ぶ熱い体験談やノウハウです。文章そのものではなく、そこに宿る「書き手の気持ち」や「読み手が求める情報」など内容が絶対になります。

しかしそれでも、たった一文字変わるだけで意味合いが変化したり、日本人らしさが見え隠れしたりするこの「日本語文法」について、日本人のための日本語文法入門を通じてさらに勉強したいなと思いました。

個人的にはそういった小さな文法の積み重ねの意識も、「個性ある文章」になる一つの要因なのかなと。2023年時点では、新しく『日本語教師をめざす人のための スモールステップで学ぶ 文法』も登場しているので、そちらに興味ある場合はぜひ手にとってみてはいかがでしょうか。