【2023年11月22日に更新】

「新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング(著 唐木元)」は、ニュースサイト「コミックナタリー」の初代編集長「唐木 元(からき げん)」氏が執筆した本です。文章を書くための基本がぎっしり詰まっており、Webライティングの勉強に最適な本だと思います。ライター歴5年である、Webライターあひるが自信を持っておすすめします。

とくに、校正・推敲のポイントについて豊富に解説しているのが嬉しいポイントです。「なぜ文章がうまく書けないのか」「どのように文章を直すべきなのか」などが、論理的にわかるようになります。新しい文章力1冊分のノウハウを吸収できれば、Webライター初心者の方でも文章がグングン上達するでしょう。

本記事では、新しい文章力の感想や読むメリット、読む前に知っておくべき事前知識などを解説します。Webライター歴5年になりますが、いまだに読み返す名著です。

Contents

新しい文章力の教室の感想|文章力・校正力強化なら手元に1冊置いておく

私も駆け出しの頃は、Webライターの仕事やブログの書き方について勉強する際に、文章術の書籍を何冊か読みあさりました。読んだ本の中でも具体的な文章の手直しの手法を学ぶなら、新しい文章力の教室が文章初心者にとって一番わかりやすいと思います。とくに文章校正・推敲については、これほど初心者に向けにわかりやすく内容を網羅している本もなかなかないという感想です。

新しい文章力の教室では、文章の書き方について77項目に分けて説明しています。項目のうち16~69、つまり本書の4分の3以上が校正・推敲について書かれています。さらに項目1つに付き、2ページ構成でみっちりと説明してくれているのです。

なぜそれほどまでに校正や推敲のウェイトを占めているのか。その理由は本書にて以下のように説明されています。

推敲が進めば進むほど、そこからクオリティを上げる作業は高度になっていきます。40点を80点にするより80点を90点にすることはずっと難しいし、どれだけ詰めていっても100点には至りません。わずかなレベルアップのための長い長いブラッシュアップの道筋を、これから多くのページを割いてお話ししていくことになります。

「新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式とトレーニング」P49より引用

100点の文章に近づくためには、より細かい校正や推敲を重ねていくことが大事になることがわかります。本書の合間には「悪い例と良い例の具体例」が載せられているので、実践的な校正・推敲の知識や基本文法の知識が身に付けやすいはずです。

本記事では「校正や推敲の技術」や「基本的な文章力」を身に付けたいという目線で、私がとくに感銘を受けた感想ポイントを以下3つに絞ってご紹介します。

- 文法や単語の校正方法がみっちり載っている

- 校正の例が具体的に書かれている

- 文章の「なぜ?」について細かいところまで言及している

文法や単語の校正方法がみっちり載っている

新しい文章力の教室を読む大きなメリットは、「かゆいところに手が届きすぎるレベル」で文法の直し方法などが解説されている点です。

例えば「単語や文末表現の重複」や「接続詞の使い過ぎに注意」などは他の本でも解説されていますが、本書ではさらに具体例や根拠が載っています。

- 「~ですが」や「~だが」など、逆説の「が」には注意する

- 「~できる」や「~が可能である」などの可能表現は稚拙な印象を与え、文章力向上の妨げになる

- 複雑な文章は、一度主語と述語の関係のみの「単文」レベルにまで戻してみる

- 「など・といった・ほか・ら」などの濁し言葉には注意する

駆け出しWebライターの頃の私は、新しい文章力の教室のおかげで、細かい文章の技術に対するモヤモヤが一気にクリアになりました。6年目を迎えるにあったっても、何度も読み返す良書という感想です。

校正の例が具体的に書かれている

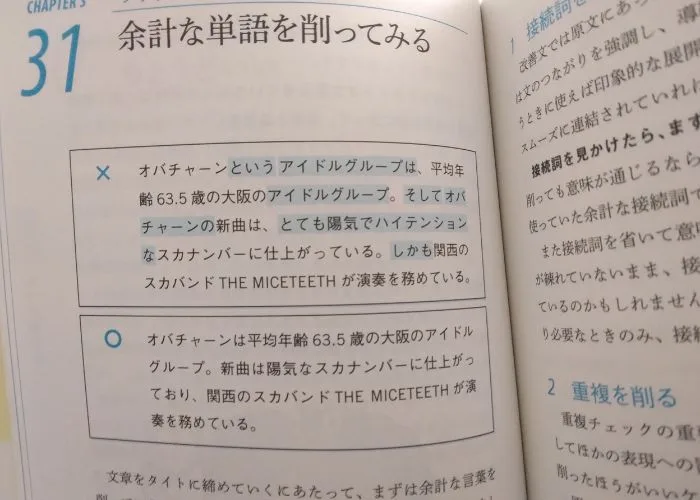

新しい文章力の教室では、読者が理論的・視覚的に理解しやすいように、校正の具体例を載せてくれています。接続詞や形容詞の削り方、複雑になった文の解きほぐし方などが一目で確認できます。そのため、ブログ記事や納品記事を完成させる前には、新しい文章力の教室を確認しながらの校正・推敲が進めやすいです。具体例を、新しい文章力の教室より引用します。

(出典:新しい文章力の教室 P92)

✕オバチャーンというアイドルグループは、平均年齢63.5歳の大阪のアイドルグループ。そしてオバチャーンの新曲は、とても陽気でハイテンションなスカナンバーに仕上がっている。しかも、関西のスカバンドTHE MICETEETHが演奏と務めている。

◯オバチャーンは平均年齢63.5歳の大阪のアイドルグループ。新曲は陽気なスカナンバーに仕上がっており、関西のスカバンドTHE MICETEETHが演奏を務めている。

引用:新しい文章力の教室 P92

文章力向上だけでなく、Webライター初心者向けの校正勉強用としても最適な1冊ではないでしょうか。また、これからブログなどで文章を書こうと思っている方にもおすすめできる本という感想です。ビジネスシーンで報告書やプレゼン資料を作る人にとっても、非常に有益な情報が詰まっていると思います。

文章の「なぜ?」について細かいところまで言及している

新しい文章力の教室が丁寧に解説しているのは、ライティングの技術面だけではありません。「なぜこの校正が必要になってくるのか」「〇〇の手直しによって、文章は△△に変わる」といったように、校正する文章に対しての「なぜ?」までしっかりと解説されている感想を持ちました。

方法論だけでなく理論の根拠まで知ることができるので、文章になじみがない方でも、内容がスッと頭に入ってきやすいのです。以下では、余計な文章を削ることについて解説した項の文章を引用します。

メタ言及とは、「周知の通り」「ここで重要なことは」など、文中で分の読み方について誘導したり補足説明したりする言葉です。時々使うぶんにはいいのですが、多用すると書き手の視点を押し付ける印象が強くなり、イヤミな文章になります。

引用:新しい文章力の教室 P96~97

文章に絶対はなく、100%の正解を示した文章の教科書は存在しません。

しかし、長年ライターの第一線で活躍され、編集長としても功績を残している筆者の「現場流の考え方」は、読みやすい文章の完成に近づくためには不可欠な考え方であるというのが私の感想です。私のようなライターの人脈・経験がない方にとっては、この本がまさに「実用的な文章の教科書」となるはずです。

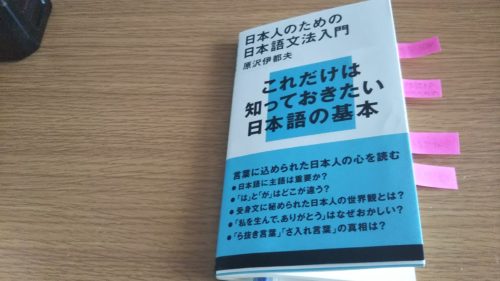

【補足】「新しい文章力の教室」を読む前に中学国語を復習しておこう

新しい文章力の教室では、文章校正について非常に細かい部分まで解説されています。その解説の際、助詞や接続詞、単文、逆説などの「日本語の文法用語」が頻繁に登場し、それらを理解していることを前提に話が進んで行きます。

駆け出しの頃の私のように文法用語・用法が曖昧なままだと、本書を読み進めるのに苦労するかもしれません。そのため、新しい文章力の教室を読む前に中学国語をざっと復習しておくことのがおすすめです。復習といっても、主語。述語、修飾語、助詞などの意味を調べるだけで十分です。

Webライター仕事やブログを始める前に「新しい文章力の教室」を読もう!

「文章を書こうと思っても、細かい文法の使い方や具体的な書き方がわからないから書く意欲が削がれてしまう」、駆け出しの頃は書きたい内容やネタの少なさより、基本知識の不足に悩まされることが多かった感想です(今もですけど)。

しかし、Webライター初心者が抱えがちなライティングや校正の技術面の不安は、新しい文章力の教室1冊あればほとんど解決すると思います。

すべての内容を理解するまでには時間がかかると思いますが、手元にこの本があるだけで「文法間違いや読みにくさはすぐに解消できる」という安心感が持てるはず。

駆け出しの頃の私と同じような悩みを持っている方がいれば、ぜひ一度は新しい文章力の教室を手にとって読んでみてください。「文章を書くこと」への意欲が湧いてくるはずです。

▼こちらもおすすめ

「Webライターがブログを書く6つメリット!具体的な活用方法や初心者が陥るデメリットも」

「【本の感想】「20歳の自分に受けさせたい文章講義」で文章について学ぼう!」