ある物事について上達や成功を目指す際は、その道で一流と呼ばれる人の習慣を真似る、実際に会って話を聞いてみるなどの方法が一般的です。

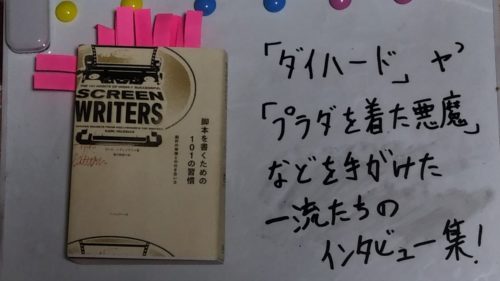

今回ご紹介する『脚本を書くための101の習慣 ──創作の神様との付き合い方(カール・イグレアス=著 島内哲郎=訳)』の中では、当時ハリウッド映画界で活躍していた22人の脚本家の習慣が紹介されています。本書なら、物書きとして一つの頂点である、ハリウッドで活躍する脚本家達の考え方や哲学を学ぶことが可能です。

脚本家志望の方はもちろんのこと、ライターやブロガー、小説を書いている方もとても参考になると思いますよ。読み終わった後は、文章を書くモチベーションがぐんぐん湧いていること間違いなしです。本記事では、脚本を書くための101の習慣の呼んだ感想や考察をまとめました。

Contents

超有名脚本家たちが送る珠玉のインタビュー集

本書の特徴は、すでに成功を収めている脚本家たちに“成功者のやり方”を問う。成功するために必要な“気構え”や“習慣”に光を当て、それが読者であるあなたにとって“当たり前の習慣”になるようにするためだ。(P15)

「脚本を書くための101の習慣 創作の神様との付き合い方」より引用

以下、引用文は同書の内容からです

脚本を書くための101の習慣は、面白い文章を書くためのテクニックや、観客をあっと驚くストーリーの構築方法が載っている技術書ではありません。

一流の脚本家へのインタビューを通じて、「一流の脚本家たちが普段行っていること、考え方や態度など」をひたすら探っていこうというものです。

本書で登場する脚本家は、日本でも有名なハリウッド映画を担当してる一線級ばかりです。私も読んでいて、一人ひとりの説得力や力強さに感動しきりでした。「本物の脚本家は、脚本執筆を生活レベルにまで落とし込んでいる」とわかります。

登場するおもな脚本家たち

この書籍で登場する主な脚本家たちは、以下の有名人ばかりです。

- 「ダイ・ハード」「トゥームレイダー」のスティーブン・デ・スーザ

- 「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズのテリー・ロッシオ

- 「プラダを着た悪魔」「幸せへのキセキ」のエイリン・ブロッシュ・マッケンナ

- 「ダ・ヴィンチコード」「アイ・アム・レジェンド」のアキヴァ・ゴールズマン

一流の物書きたちの生き方について学ぼう

脚本を書くための101の習慣の見どころは、有名脚本家の考えや習慣を余すことなく読めることにあります。

そして興味深いのが、22人それぞれに確固たる信念や習慣があり、人によって相容れない部分があるという点です。いずれも劣らぬ一流脚本家であるにもかかわらず、まったく違う習慣や行動原理で脚本を向き合っているのです。

物語の捉え方やリライトへの考え方、物語の組み方などが違っていて、「あー、こんな考え方もあるのか」と、大変勉強になります。しかしながら、方法論がまったく違っていても、全員しっかりと成功を収めているから興味深いですよね。

中には「かなり深くまで考えているな」と唸る部分や、「バッサリ断じ過ぎ」と思わず笑ってしまう部分も。やはり一流のプロは思考や言動が独特なところがあるなーと感じました。また、本書の魅力はインタビュー内容だけでなく、脚本家自身の魅力や本の構成などにも現れています。例えば次のとおりです。

- 脚本家や著者の独特の洒落た言い回し

- 脚本家と有名俳優のエピソード

- チャプターごとに挟まれる偉人たちの言葉

このように、インタビュー以外でも目を引いたり参考になったりする部分が数多く見られます。文章の仕事に携わっていない方にとっても、純粋に読み物として楽しめるのではないでしょうか。私のようにWebライターを志す者や、ブロガーとして活動されている方たちなど、普段文章を書く方へとくにおすすめです。

22人の脚本家たちに共通していると思った本質の部分

なにせ一流の脚本家22人分のインタビューですから、中には真っ向から対立するような習慣・考え方も存在します。例を挙げると次のとおりです。

- 作業中の音楽の有無

- 今までの経歴の違い

- 立ちはだかる壁に立ち向かうか無視してしまうか

- 執筆が進まなくても楽しむかそもそも止まることなど無いか など

脚本家一人ひとりに違いはあれど、「22人全員の脚本に対する信念の本質に違いはない」と読んでいて感じました。個人的に感じた、一流の脚本家の共通点を考察していきます。

一流の物書きたちは書くことを常に楽しんでいる

ロン:書くということは、とてつもない喜びと満足をもたらしてくれます。私にとっては、やらずにはいられないことなのです。例え世界中で自分以外に誰も私が書いたものを読まないとしても、私は書きます。好きな友達と会ったりすること以外では、書く以上に楽しい体験はありません。自分独りでやることの中では一番です。

それぞれ違う習慣を持っている脚本家たちですが、共通しているのは「書くことを楽しんでいる」という点です。

書きたくて書きたくてたまらない、思わず書かずにはいられない。

そして誰もが自分の書いた物語に自信を持っており、自分の作品が好きでたまらない人ばかりです。「脚本家は脚本を書くことが生きがいの人間の集まりなんだなー」というのが、読んでいて十分すぎるほど伝わってきます。

書くということを生活や習慣の中心にしている

彼らは男女の違いや家族の有無、友人関係に関わらず、「書くこと」を生活の中心に組み込んでいます。

- 自分の作業が最も捗る時間の把握

- 作業日程やスケジュールの組み立て

- 書斎など集中できるスペース

- お気に入りのペン

- パソコンなど執筆活動に必要なものの確保

- 家族の頼み事や友人の誘いよりも執筆を優先する自制心

とにかく執筆活動が人生の中心となっているのです。

中には弁護士として働きながら脚本を執筆し、その後成功を収めたロン・バスのような方もおられます。弁護士として働きながら脚本制作なんて、書くことがどんだけ好きなんだって言う話ですよね。本当に尊敬しかありません。そして自分もそう有りたいと常々思います。

骨組みづくりやリライトを欠かさないなど書いたものにトコトン向き合う

エド:プロと素人の違いは何だろう。どちらも大量につまらない文章を書く。でもプロは、自分の書いたものを他人に見せられるかどうか理解しているという点で素人と違う。上手に手直しできるからプロなんだ。(P200)

脚本家全員が「絶対に重要」だと感じている部分としては、以下の共通点が見られました。

- 物語の骨組みづくりやキャラクター造形

- 初稿から何度も続くリライト作業

- 第三者からのフィードバック

彼ら一流の脚本たちは、書き上げ前の構想練りや書き上げ後の洗練作業を、書くことと同じくらい重視して作業しているのです。

時には数ヶ月以上アイデア出しに費やしたり、5回も10回も他人の意見や自分の見直しからリライトしたり。そして書いている間も「他に面白い展開はないか」「このキャラクターは男性か女性かどちらが良いか」など、常にあらゆる状況を想定しながら物語を考えています。

もうこれ以上、自分では最高の展開が思いつかないと思えるくらい物語と向き合うのですね。Webライターとして5年以上働いている筆者でも、Web記事の構成づくりやリライトの重要性は日々感じています。

「最後まで書くこと」と「書き続けること」

一流の脚本家たちが「なぜ自分が成功したのか」という理由として、「とにかく書くこと」「リライトを含め最後まで書ききること」が必ず挙げられています。

そして脚本家として成功できなかった者は、結局は「成功できるまで書き続けられなかった者」であると。本書に登場する一流たちの誰もが「脚本家は厳しい職業だ」と断じています。

それでも楽しんで物語や文章に毎日向き合えることを継続できる人物。小説でもブログでも同じように、情熱を持って文章を向き合うことが一番大切なんだなとー思いました。

ちなみに、ここまで感想に書いた以外にも「ハリウッドの重役への売り込み秘話」や「インプットとアウトプットの大切さ」など見どころが満載です。全部思いのまま書いたら、多分10000文字以上は軽く行きそうなくらい……(笑)

脚本を書くための101は、物書きにとって本当に濃密な内容が凝縮された良書です。

実は「脚本を書くための101の習慣」の続編もあるんです

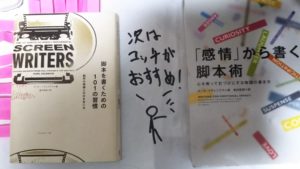

実はこの本には続編がありまして、同じくカール・イグレアス氏が著者である「「感情」から書く脚本術|心を奪って釘付けにする物語の書き方」が出版されています。

脚本を書くための101の習慣は脚本家としての心構えや態度について書かれていますが、感情から書く脚本術は徹底して「脚本の技巧」「脚本の書き方」が載せられています。

私も一回だけ通して読んだことはありますが、これもめっちゃ内容が濃くて1度や2度で全部理解は難しいです。具体的なテクニックを学びたいときは、感情から書く脚本術をおすすめします。

▼あなたにおすすめ

「【Webライターにおすすめ】「新しい文章力の教室」の感想|実践的な文章や校正を学ぼう!」

「【2023年版】「20歳の自分に受けさせたい文章講義」の感想|文章そのものに向き合うこと」