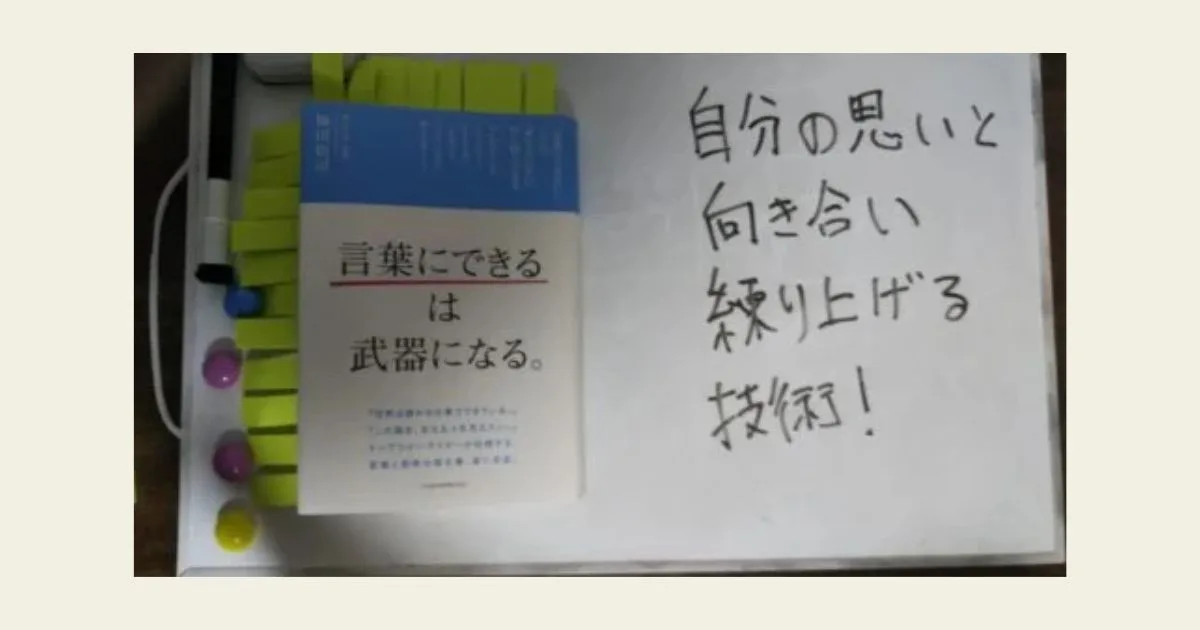

『「言葉にできる」は武器になる。(著 梅田悟司)』とは、ジョージアのCMなどで、誰もが口ずさんだことがある有名なフレーズを世に生み出した、コピーライターの梅田悟司(うめださとし)氏が執筆した言葉と思考の強化書(教科書)です

「なぜ人は自分の言いたいことや書きたいことがうまく言葉にできないのか」、「どうしたら頭の中の想いを言葉にし、さらに成長させられるのか」、「成長させた想いを表現するのにふさわしい言葉遣い選びはどうすべきか」など、自分の頭の中の想いを「より良い言葉」へ磨き上げ、外に発信していく方法を解説しています。

『世界は誰かの仕事でできている。』や『バイトするなら、タウンワーク。』など、誰もが知り共感する言葉を生み出してきた著者による、言葉への考え方、言葉の磨き方、より心に残る言葉へ変換する方法などの実践ノウハウがまとめられた珠玉の一冊です。

本記事では、「言葉にできる」は武器になるを読んだ感想をご紹介します。

Contents

自分の頭の中の思いを「言葉」にする方法―内なる言葉とは―

「言葉が意見を伝える道具ならば、まず、意見を育てる必要があるのではないか?」

「言葉にできる」は武器になる。(P4)より引用

しかし、自分に意見がなければ、つまり、言葉にすべき思いがないのならば、一体何を言葉にするというのだろうか

「言葉にできる」は武器になる。(P27)より引用

本書『「言葉にできる」は武器になる。』の中では、一貫して「相手に伝わる言葉を生み出すのにもっとも大切なことは、普段から無意識に浮かぶ言葉を磨くこと」と解説しています。

いくら美しい比喩表現やうまい台詞回しを知っていようとも、発している内容が薄っぺらいのであれば、ただの口が上手いだけの人間。

「伝わる言葉」とは言い回しからではなく、自分の感情や考えに深みを持たし、そして育て上げた思いを言葉にするから生まれると本書で語られています。

梅田悟司さんは、この言葉を「内なる言葉」と呼んでおり、この内なる言葉こそが『「言葉にできる」は武器になる。』のメインテーマです。

例えば、ブログ記事やエッセイで執筆の手が止まってしまうのであれば、この「内なる言葉」がはっきりとしていない、つまりテーマに対し書きたい思いや内容が、本当の意味でまだ言葉にできていないからかもしれません。

全3章で構成される『「言葉にできる」は武器になる。』では、まずは「内なる言葉とはなにか」や「なぜ内なる言葉が必要になるのか」がまとめられています。

人は「言葉」を使って考えたり感じたりしている

「言葉は思考の上澄みに過ぎない」

考えていないことは口にできないし、不意を突かれて発言をするとき、つい本音が出てしまう。そのため、思考を磨かなければ言葉の成長は難しいとも言える。

『「言葉にできる」は武器になる。』(P4)より引用

人間が何かを感じたり考えたりするときには、頭の中や発する声のすべてにおいて「言葉」で表現したり論理展開したりしています。

例えば普段から「やばい」や「すごい」という「汎用性が高いけど、抽象的な表現」のみで考えていると、あらゆる物事や事象に対しても「やばい」「すごい」としか感想を持たなくなる可能性があります。

すると、いざ人に物事や事象を伝えようとしても、その頭に浮かべている「やばい」「すごい」という言葉だけしか伝えられなくなってしまうのです。仮におしゃれな修飾語を足したり変化を加えたりしても、発する言葉の意味は「やばい」「すごい」でしかありません。

これでは、言葉を待っている相手は「あー、つまりすごいって言いたいだけか」や「言ってることが浅いなぁ」といった感想しか持たなくなります。

このように梅田悟司氏は、「普段の思考の中で使っている語彙が少ないから、話したり書いたりするときの語彙も少なくなる」と述べています。

自分が表現したいものを言葉にするには、何か感想が浮かんだときに「具体的になにがやばいのか」「なぜ自分はすごいと思ったのか」などまで、しっかりと考えてみることが大切です。

頭に浮かんだ言葉に深みを持たすのはその言葉を考え続ける習慣

一度、内なる言葉に意識を向けることができるようになれば、その存在に気づく前に比べて、扱う言葉の量が飛躍的に増加するからである。

『「言葉にできる」は武器になる。』(P36)より引用

内なる言葉に意識を向けることで、「なんとなく考えている」「考えたつもりになっている」という状況から脱することができるようになるからである。

『「言葉にできる」は武器になる。』(P36)より引用

普段生活していると、何かを見たり触ったりしたときやボケーっとしているときでさえ、頭の中には無意識にさまざまな感情・考えが言葉として浮かんできます。

例えば外が寒かったら「寒っ!」と感じるし、何かにぶつかったら「痛っ!」と咄嗟に頭で考えたり口に出したりするはずです。

『「言葉にできる」は武器になる。』では、その無意識に浮かんだ言葉に意識的に気づくようにすることが、言葉を磨くための最初の一歩としています。

無意識の言葉に気づけるようになることで、「なんとなく考えていること」から、「今、こういう言葉で表現した」という明確な認識に変わります。

そこから無意識に浮かんだ言葉について「もっと良い表現があるのではないか」や「嬉しい以外の感情や言葉も浮かんでいるのではないか」と問い続けることで、自然と思考の回数が増加し、頭の中で言葉を扱う回数を増やすことが可能です。

つまり、話す・書く読むなどの行為だけが言葉に触れる方法ではなく、「頭で考えること」を意識すればより多くの言葉にふれる機会が得られます。

頭に思い浮かんだ言葉を深掘りすることが、読書や会話などと同じように、語彙増加のための訓練方法となっているのですね。

確かにあらためて考えてみると、工場で働いていたに思わず聞き入ってしまう話をする職人のおっちゃんは、何事にも真剣に取り組む、考える、とにかく疑るなど、1つの物事に対してさまざまなアプローチをかけていました。話すときの語彙も豊富で、「なんでこんなに口が回るんだろう?」と常に不思議に感じたものです。

『「言葉にできる」は武器になる。』を読んだ後だと、そのおっちゃんは頭の中で言葉を扱う回数が常にめちゃくちゃ多かったからこそ、話が表現豊かで面白いと感じたのかのかもと思うようになりました。

「内なる言葉」へ常に意識を向けることは筋トレと同じ

だからといって、最初から大きな効果や変化を求めてはならない。仮に意気込んで「何が何でも自分の思考を把握しよう」と力んだところで、長続きしなければ「こんなに努力したのに、できなかった」と意気消沈し、せっかくのやる気が無になってしまう。

『「言葉にできる」は武器になる。』(P56)より引用

無意識だった内なる言葉に精神を集中させて鍛えていくこ言う行為は、筋力トレーニングに似ているところがある。

『「言葉にできる」は武器になる。』(P58)より引用

梅田氏が提唱する「内なる言葉」を意識することは、筋トレと同じで常に意識をすることで最大限の効果を発揮すると解説されています。

なにより無理をしないこと。無理せず続けること、継続していくことが大切になるのですね。

魅力的な表現や文章における語彙力は、物書きとして活動していくためには必須です。この「内なる言葉の語彙力」を高めることは、小説家、ライター、エッセイストなど、すべての物書きにとって重要なトレーニングになると言えます。

「内なる言葉」を正しい「思考サイクル」で磨いていく

「いつか」はいつまでもやってこない。やる気を行動に変える。

『「言葉にできる」は武器になる。』(P142)より引用

『「言葉にできる」は武器になる。』の第2章では、自分の主張や感情の源泉である「内なる言葉」を、実際に広げる、奥行きを持たせるための実践方法が紹介されています。

方法は7つのサイクルに分けられており、以下のとおりとなっています。

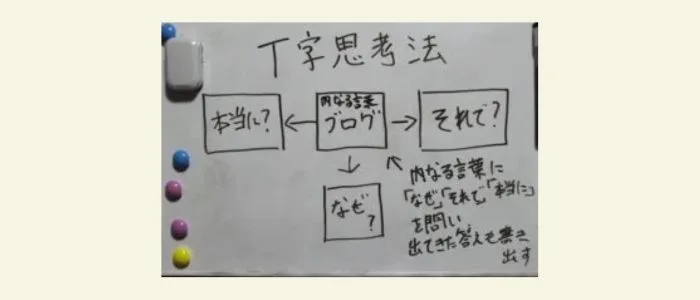

2. T字型思考法で考えを進める「連想と深化」

3. 同じ仲間に分類する「グルーピング」

4. 足りない箇所に気づき、埋める「資格の拡張」

5. 時間を置いて、きちんと寝かせる「客観性の確保」

6. 真逆を考える「逆転の発想」

7. 違う人の視点から考える「複眼思考」

この中で2の「T字型思考法」を私なりに簡単まとめると、「頭の中のもやもやした言葉を紙に書き出し、そこからその言葉について多角的に考えて意味合いを広げていく」ということです。

まずは紙に書き出すことで、頭の中の言葉を視覚で捉えます。次に可視化された言葉について、「なぜ?」「それで?」「本当に?」と問いかけたり、「このテーマを逆から考えたらどうだろうか?」「他の人ならどう考えるかだろうか?」など考えたりなど、頭の中から出した言葉に対して、あらゆる角度からアプローチをかけていきます。

多角的なアプローチによって、頭の中にあった言葉の表現方法や他の考え方、そして逆の発想や言葉が生まれ、語彙力が高まっていくのですね。

T字型思考法のプロセスを、梅田悟司氏は毎回行うと言います。

『「言葉にできる」は武器になる。』を読むまでは、正直に言うとこれまで言葉に対し、ここまでのさまざまな角度から真剣に考えたことはありませんでした。

内なる言葉やT字型思考法については、ほぼ日刊イトイ新聞の「第3回 [後半]「もやもや」を掘り出していこう。 | 自分のなかの「もやもや」を言葉にする 」の記事で、梅田悟司氏自身が講師として方法を語っています。興味ある場合は、ぜひご覧ください。

深めた「内なる言葉」を実践的なレトリックや文法で表現する

型を破るのにも、型はいる。

『「言葉にできる」は武器になる。』(P154)より引用

考え抜かれた言葉は、人々を導く旗になる

『「言葉にできる」は武器になる。』(P194)より引用

『「言葉にできる」は武器になる。』の書籍内では、「内なる言葉」を磨くことが最重要であり、話や文章のテクニック的な部分だけではダメだと述べられています。しかし、テクニックの存在自体を否定しているわけではありません。

第3章では、第1・2章で練り上げられた自分の「内なる言葉」を、より人々の心に届けるためにはどのような表現の仕方があるのかを解説しています。つまり、内なる言葉で自分の想いをはっきりさせてこそ、レトリックや台詞回しなどの技巧が輝くとしています。

この章では、比喩や反復、断定などのレトリックに加え、常套句の排除や一文字でも減らす先鋭化、動詞へのこだわり方など、実践的なテクニックを学ぶことができます。

個人的にこの章の面白いところは、ナポレオンや坂本龍馬、北島康介など歴史上の偉人や現代に生きる有名人が残した格言や名言が、なぜ人の心に残っているのかが説明されているところです。

坂本龍馬の「今一度日本を洗濯致し候」は比喩。

北島康介の「ちょー、気持ちいい」のちょーは感情の高ぶりを表し、オリンピックの場だからこそ多くの人の心に残った。

このように、多くの例をあげて解説しています。

第3章では他の章よりも細かなテクニックが書いてあるので、もう一歩表現のレベルを上げたい方はぜひ読んでみて下さい。

『「言葉にできる」は武器になる。』で自分の言葉と向き合う

『「言葉にできる」は武器になる。』では他にも、リーダーシップの話、自分との会議時間を確保する話、人の経験や感情を乗せた言葉こそ人々を動かすことになる話など、ブロガーやライターとしてもためになる内容が満載でした。

本書が一貫して伝えているのは、人の心に響くような文章術や面白いネタを勉強する前に、特別をさらに特別と思えるような感性を磨くことが大切ということだと感じました。普段から使っている言葉こそ、自分の感性や思考に影響を与えていると肝に命じ、ライターとして「なぜそう感じたのか」「もっとよい表現はないか」などを突き詰めて言葉を紡げたらなと思います。

▼こちらもおすすめ

「【Webライターにおすすめ】「新しい文章力の教室」の感想|実践的な文章や校正を学ぼう!」

「【2023年版】「20歳の自分に受けさせたい文章講義」の感想|文章そのものに向き合うこと」

「【本の感想】「書くことについて」は小説の書き方だけでなく巨匠の生き様が学べる名著」