【2023年11月15日更新】

2020年10月、ライターステーションの課題に合格しました。今から4年前となる2019年には一度落ちて不合格になっているので、リベンジ達成です。

本記事ではライターステーションに合格した感想と、合格のために意識したことなどをまとめました。興味あればぜひご覧ください。

ライターステーションは、クラウドワークスやランサーズなどの仲介システムではなく、「運営が他クライアントから請け負った仕事を、ライターにあらためて依頼する」というシステムを取っています。

こちら側で手数料は発生しないため、契約金額分=手取りです。

(出典:ライター募集の「ライターステーション」)

「ライターステーションというクライアントと契約した」というイメージが近いかも。

Contents

ライターステーションの合格(合否判定)通知の連絡について

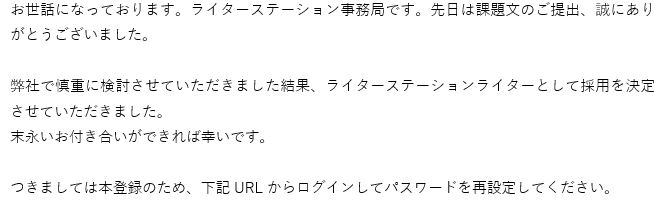

2020年10月21日、以下の合格メールを受け取りました。

▼ ▼ ▼

▲合格通知です

試験を受けたのは二次募集があった10月1日です。他ライターさんの応募が殺到したとのこともあり、応募を再開から1日で上限に達し締め切られました。今後の受験を検討する方は場合は、募集がかかったらすぐに応募することをおすすめします。

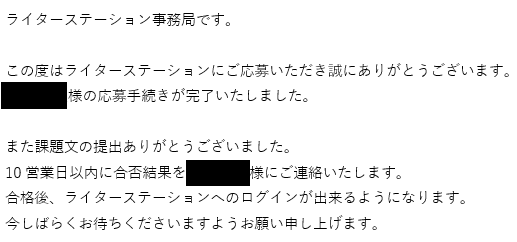

今回は合格メールが送られてくるまで3週間以上がかかりましたが、本来だとライターステーションの合否判定は10営業日以内に伝えられます。10営業日以内に連絡がくる旨は、課題文提出後に送られてくるメールに記載されています。

記述式のテストである課題文の難易度は、そこそこ高いと思います。仕事やプライベートで文章作成の馴染みがなく、ライティング経験0の人にとっては難しい試験です。Webライティング関係の本を事前に一冊読んでおくか、コラム記事の執筆経験を積んでおくことをおすすめします。

ライターステーションの公式Twitterによると、2019年時点での課題文の合格率は3割前後とアナウンスされています。

#ライターステーション の課題合格率は平均3割前後。11月は6割、12月は4割弱でした。合格のヒケツは課題を読み解き、そのキーワードで上位表示できるか?を考えながら #ライティング すること。また不合格でも簡単に再チャレンジできます。ぜひご応募ください。#ライター募集https://t.co/zRnYdOiLQU

— ライターステーション (@writer_station) January 15, 2019

ライターステーションに合格できたのは、試験を受ける前からWebライターとして2年ほど働いた経験があったからでしょう。なお課題テストが不合格でも、再度受験することができます。「まずは気軽に受けてみよう」と、チャレンジしてみるのもよいでしょう。

2年前はライターステーション不合格でした

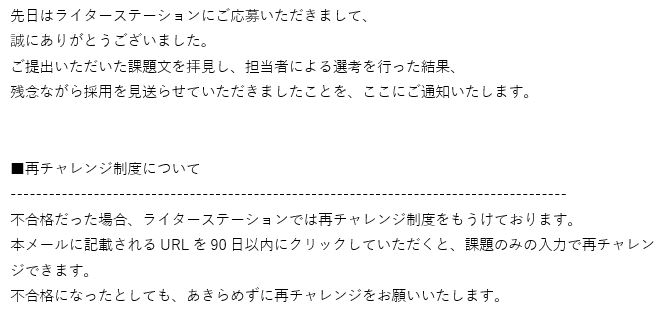

Webライターとして駆け出しだった4年前、ライターステーションの課題に挑戦して不合格となりました。不合格を知らせるメールは以下のとおりです。

▼ ▼ ▼

▲ライター始めて半年くらい

受け取ったのは、2019年の年明けですね。

当時はWebライターとして働くことにキラキラした希望を持っていました、「未経験でもライターはできる!」「1円以上の単価は誰でも取れる!」と純粋に信じていた時代です。そして安直な考えで「ライターステーション、自分なら受かるはず!」とチャレンジし、見事不合格となりました。実力不足を思い知りましたね。

当時不合格となった原因として、考えられる要素は次のとおりです。

- 基礎文章力が足りなかった

- 構成をまったく考えずに提出した

- 参考にすべき記事の信憑性が低かった

とくに構成の部分は、思い出せる範囲でもかなりフワフワしたまま提出しましたね。Webライティングに限らず、文章の執筆は構成部分をしっかり詰めないとよい内容が書けません。不合格になったのも納得ですね。

こうした考えの甘さからきた苦い経験もありながら、ライターステーション合格へたどり着けました。では、実際にライターステーションの課題文を執筆したときに意識したことを見ていきましょう。

【体験記】ライターステーションに合格した課題文で意識したこと

ライターステーションに合格しても、「なぜ合格したのか」「課題文のここが良かった」といった添削結果はもらえません。そこでここからは推測で、「ライターステーションの合格に必要な要素」を推測の範囲でまとめました。併せて、課題文執筆時に実践したことも紹介します。

「課題の内容はどうだった?」「どのような課題文を提出したのか開示してくれない?」など気になる点はあるかと思いますが、具体的な内容を載せると課題文の意味がなくなるので、本記事では伏せさせていただきます。あらかじめご了承ください。

結論からいえば、Webライターとして普段から実施すべきことを行えば大丈夫だと思います。

「意識したこと」と言っても、実際はライティング本やブログ記事でもよく似通った内容になります。なお提出時の文字数は2,000文字弱でした。

0.まずは公式サイト発信の合格のコツを見てみる

ライターステーションが運営する「ライターマガジンwebマガジン」に寄稿記事の1つに、課題文合格のコツについて執筆されているものがあります。当該記事の「合格に必要な要素」を要約したものが、次のとおりです。

- Web(パソコンやスマートフォン)で読まれやすい構成

- 句読点・開業・語尾・箇条書きなどの工夫でメリハリとテンポある文章

- リサーチをしっかり実施した「読者に信頼される」内容

私が課題文を執筆したときにも、上記のすべてを意識しました。元記事が気になる方は、公式サイトの「ライターステーションのテスト課題文、チェック担当はココを見ている!」をご覧ください。

1.PREP法は基本

PREP(プレップ)法は、「結論」⇒「理由」⇒「根拠」⇒「結論」の順番で文章を組み立てるのが基本です。Webの文章は無料で読める一方で読者の離脱が早いので、先に何が言いたいのかを執筆し、必要な情報をいち早く読者へ届けることが大切になります。ライターステーションの課題文も、この順序で文章を執筆するのが無難でしょう。

例えば「ライターステーション 合格」というテーマで課題文を書くと想定する場合は、次の感じになるかと思います。

(P:結論)ライターステーションに合格するには、PREP法による執筆が効果的です。

(R:理由)なぜなら、Webの文章は紙媒体に比べて離脱率が高く、読者が知りたい答えを早めに示して離脱を防ぐ必要があるからです。

(E:根拠・具体例)実際にライティング本やWeb記事、文章講座の教材など、さまざまな媒体にて同じような根拠が解説されています。

(P:結論)したがって、Webライターとしての登録になるライターステーションの課題文は、PREP法で執筆することをおすすめします。

上記は簡単な基本の型なので、行数や情報量については、リサーチやまとめ方次第で変化します。あくまで「結論ファーストであること」は抜けないようにしましょう。

2.文章構成も「検索意図」という結論を最初に

文章単位で結論を早めに持ってくるだけでなく、記事全体の構成でも「まずは検索意図を満たす内容=結論」から書き始めました。細かくいうと「AIDCA」や「PASONA」などの構成で伝える方法もあります。しかし今回は、あくまで「検索してすぐに答えが欲しい読者」を想定して執筆しています。

イメージ的には、小論文で用いられる「総論・各論・結論」のような感じでしょうか。

- 与えられたテーマの結論や自身の主張を最初に出す

- その主張に対する理由、その理由に対する根拠を説明する

- 記事全体を総括する

私が提出した課題文では、「<h2></h2>」や「<h3></h3>」のような見出しの設定は行いませんでした。設定しても問題ないとは思いますが、合格にどこまで影響するかはわかりません。とはいえ、段落やブロック単位で情報をある程度まとめるように執筆しています。いわゆるパラグラフライティングです。

3.情報ソースも一緒に掲示

「リサーチを深めに行い、情報元は開示する」というスタンスで、ライターステーションの課題文を作成しました。普段のWebライターの業務と同じく、リサーチ・調査は徹底して実施し、執筆内容の信憑性を担保しています。具体的に意識した要素は次のとおりです。

- 大企業などの1次情報・権威性ある情報のみ参考にした

- 2つ以上の情報を照らし合わせた

- 個人ブログや運営元が不明瞭な記事は参考にしない

参考元の名称は、文章中にも反映しました。例えばフリーランスに関する記事だと、「フリーランス協会のフリーランス白書2020によると~」「リクルートワークス研究所のデータで見る日本のフリーランスによると~」といった具合です。課題文の最後に、参考にした記事のURLも貼り付けました。このURLの文字数も合わせて、2,000文字以下で収めています。

4.校正・推敲・校閲は時間をかける

誤字脱字・情報間違い・同じ語尾の3連続などは減点対象の可能性が高いので、課題文を提出する前の校正・推敲・校閲の時間は長めに取りました。少なくとも1時間以上は見たほうがよいかと思います。私が実施した課題文チェックの流れは次のとおりです。

- 目視⇒有料校正ツール⇒無料校正ツール⇒目視のサイクルで校正を行う

- 参考元URLの情報をもう一度照らし合わせ、情報に間違いがないか確認する

- 文章を音読して口に出し、リズム感・一文一義・句読点の位置の違和感がないかチェック など

「文章は書き終わったら終わり」ではありません。「書き終わって、ようやく作業の半分」という心持ちが丁度よいでしょう。

校正ツールは無料のemmoとWordの校正機能で十分だと思います。もし有料で性能が良い校正ツールを使いたいときは、私が何年も愛用している、AI機能付きの校閲・校正ツール「文賢」がおすすめです。

文賢なら「3連続同じ語尾」「表記ゆれ(保障と保証などの漢字の違いや、受取・受け取りなどの送り仮名など)」などWebライターにありがちな間違いから、「100文字以上句読点なし」といったものまで拾ってくれるので大変便利です。下記の公式サイトより申し込めるので、興味ある方はどうぞ。

\公式サイトへ/

5.その他ライティングで気をつけたこと

ライターステーションの課題文執筆時に、その他ライティングで気をつけた点は次のとおりです。

- 一文一義で執筆する

- 主観表現は避ける(私は~だと思う・私の体験談では~など)

- こそあど言葉ではなく数字や固有名詞で言い表す など

さて、ここまでライターステーション合格のコツをまとめてきましたが、見て分かるとおり「ライターステーションの課題文に特化した対策」は行っていません。「Webライターの業務で日々執筆しているレベル」での提出を目標にしました。合否が決まる要素は、クライアントに納品できるレベルの課題文が提出できるか否かではないでしょうか。

【補足】ライターステーションのコラム記事を模写するのもよいかも

ライターステーションwebマガジン」で寄稿されているコラム記事の構成や文章をチェックし、模写するのも効果的だと思います。記事自体が編集部や他のWebライターさんによって執筆されているので、参考になるはずです(私も2記事くらい模写しました)。

ライターステーション合格に向けておすすめの書籍

ライターステーションに合格するには、Webライティングの書籍で体系的に基本を身に付けるのが近道です。書籍でライターステーションを学ぶメリットは次の通りです。

- 基本文法や読みやすい文章など、合格のために大切なライティングの基本を1から学べる

- 箇条書きやリサーチの方法など、Webライティングならではのルールを学べる

- ライターステーションに合格した後も、記事見直し時や文章の復習用に使える

ライタステーション合格を目指すなら、SEOの専門書や魅力的な文章術を学べるものより、徹底してWebライティングの基本が学べる書籍をおすすめします。私がおすすめするのは、「新しい文章力の教室」です。

細かい文法の使い方から読みやすい文章の基礎について、論理的かつ具体例付きで解説してくれます。これまで文章に触れてこなかった方なら、「ココが知りたかった!」とかゆいところに手が届く感覚で文章を学べます。「新しい文章力の教室」の内容を理解できれば、ライターステーション合格だけでなく、ライターステーションで活躍できるWebライターになれるはずです。

ライターステーションを利用してみての感想

ライターステーションの編集部の方は非常に丁寧かつ誠実に接してくれるため、連絡に関するトラブルはクラウドソーシングサイトよりも少なそうという印象です。記事の文字単価は大体1円くらい。ただ手数料が引かれないので、そのまま入るという形です。実績を詰めば大型案件も任せられるそうなので、いつかチャレンジしてみたいですね。

もしライターステーションの合格に興味がある場合は、一度課題を受けてみてはいかがでしょうか。

【こちらの記事もどうぞ】

「【Webライター】認定ランサーになったときの報酬額・実績やメリット」

「【Webライター】プロクラウドワーカーに認定|収入額や継続1年の感想」

「クラウドワークスのTOPプロクラウドワーカーに認定されました」